Besonders bei groß dimensionierten Gebäuden, Lagerhallen und Produktionsstätten ist die Planung der Belichtung und Belüftung einer Immobilie ein entscheidendes Kriterium. Hier sind intelligente Lösungen gefragt, um vorhandene äußere Bedingungen so zu beeinflussen und zu steuern, dass ein Höchstmaß an Komfort für die Gebäudenutzer im Innern erreicht wird. Dabei bilden Licht, Luft, Sicherheit und zunehmend auch die Energieeffizienz die zentralen Komponenten, wie der Neubau der Produktionshalle von Teckentrup GmbH & Co. KG am ostdeutschen Standort in Zörbig OT Großzöberitz in Sachsen-Anhalt anschaulich demonstriert. Hier werden Türen und Tore für die unterschiedlichen Anforderungen in ganz Europa, den Mittleren Osten und Südafrika gefertigt.

Ausbau und Spezialisierung für die Anforderungen der Zukunft

„Die Nachfrage nach Türen und Toren wird immer individueller. Darauf muß auch die Fertigung reagieren“, erläutert der Geschäftsführer des familiengeführten Unternehmens, Kai Teckentrup, der nun mit dem Neubau die Türenfertigung auf den Standort Ostdeutschland konzentriert. Die Produktion der hochmodernen Industrie- und Garagentore am ostwestfälischen Stammsitz in Verl-Sürenheide wurde bereits in den vergangenen Jahren modernisiert. Baubeginn in Zöbrig war im April 2009. Hoher Komfort, gute Wirtschaftlichkeit und schnelle Bauweise waren die Ansprüche des Bauherrn, die im Vordergrund der Realisierung standen.

Mit der Hallenerweiterung verfügt der erfolgreiche Hersteller in Sachsen-Anhalt nun über insgesamt 30.000 m2 Produktions- und Versandfläche. Damit ist Teckentrup in der Lage, auf die individuellen Anforderungen – von der Einzelanfertigung bis zu unterschiedlichen Kommissionierungen – seine Bauelemente noch zügiger herzustellen und noch schneller auf die Kundenwünsche zu reagieren.

Planung und Konstruktion

Das Werk liegt verkehrstechnisch gut angebunden direkt an der Bundesautobahn A 9 zwischen Leipzig und Bitterfeld. Mit der Planung und dem Bau der Produktionshalle wurde als Generalübernehmer die Firma Stahl- und Verbundbau GmbH, Berlin beauftragt. Der Hallenneubau verfügt über ca. 12.400 m2 Nutzfläche für Produktion und darüber hinaus über 3.840 m2 Nutzfläche für Lager und Versand. Das Gebäude grenzt direkt an das acht Meter hohe Bestandsgebäude. Die Hallenkonstruktion besteht aus Stahlbetonstützen, Holzleimbinder (bis zu 1,80 m Höhe), einer Dacheindeckung mit Trapezblech und einer vorgehängten Fassade aus Metallleichtbauelementen. Die Bewältigung der Bauaufgabe erforderte von allen am Bau beteiligten Ausführungsgewerken eine gute Koordination und Bewältigung der Schnittstellen insbesondere bei

- der Herstellung der Tragkonstruktion

- dem Dachaufbau und der Berücksichtigung der Öffnungen

- der Einplanung und Montage der Lichtbänder

- der Erfüllung des Brand- und Rauchschutzkonzepts

- des Entwässerungskonzeptes

ESSMANN Lichtbänder mit 5 Meter Spannweite

Für die hochmoderne Produktion von Bauelementen benötigt man optimal ausgeleuchtete, blendfreie Produktionsstätten und gutes Klima. Für den Neubau entschied man sich deshalb für moderne, gewölbte Lichtbänder von ESSMANN.

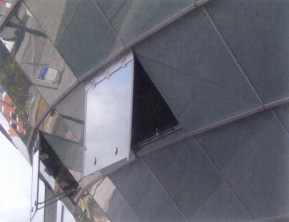

Dem geforderten Wunsch nach ausreichend Licht und gutem Klima entsprechen die großdimensionierten ESSMANN Lichtbänder vom Typ 940/10 in unterschiedlicher Länge, die über die gesamte Dachfläche (insgesamt ca. 3.000 m2 Lichtbandfläche) verteilt montiert wurden. Um eine qualifizierte Ausleuchtung des Neubaus sicherzustellen, entschied sich der Bauherr für Lichtbänder mit einer Spannweite von 5 Metern und Längen von 22,95 Meter bis 27 Meter. Ein Lichtband misst sogar 36 Meter Länge. Die in die Lichtbänder integrierten Klappen verfügen über Wind- und Regensteuerungen die ein sicheres Schließen der für die Lüftung geöffneten Klappen bei Wind oder Regen sicherstellt.

Der Forderung nach erhöhtem Wärmeschutz erfüllte ESSMANN mit hoch-wertigen Polycarbonat-Mehrfachkammerplatten als Verglasung in den Lichtbändern, 16 mm stark, mit einem U-Wert von 1,8 W/m2K. Umlaufend um die Lichtbänder positioniert befinden sich Personen-Absturz-Sicherungen (PAS). Über das gesamte Dach sind 99 Stück PAS-Konsolen an den Lichtbändern installiert. Die PAS-Konsole kann als Anschlagspunkt für Montage- und Wartungsarbeiten auf dem Dach genutzt werden. In Abhängigkeit von der Fallhöhe wird sie als Absturz- und/oder Rückhaltesystem verwendet und erfüllt als Anschlageinrichtung die geltenden Anforderungen der Klasse A nach DIN EN 795 und DIN EN 362. Auf den Einbau von Sekuranten und die daraus resultierenden zusätzlichen Abdichtungsarbeiten konnte demzufolge vollständig verzichtet werden.

Gute Gewerkekoordination zahlt sich aus!

Die anspruchsvolle Montage erforderte eine gute Abstimmung, umsichtige Planung und versierten Umgang mit relativ starken und massiven Bauteilen. Der kompakte Dachaufbau besteht aus 180 mm Trapezblech, 200 mm Dämmung, der Dachabdichtung und dem Zargenbauteil für die Aufnahme der Lichtbänder (jeweils 3 mm stark und 60 cm hoch plus zusätzlicher Verstärkungen). Die einzelnen Binderabstände betragen 8 Meter, d.h. die Zarge allein wiegt mehr als 100 kg, die es zu bewegen galt.

Im wahrsten Sinne des Wortes keine leichte Aufgabe. Besonderes Augenmerk galt den vielen Rohbauöffnungen in Verbindung mit den Trapezprofilen, die mit Kranen verlegt wurden. Hier kam es besonders auf die zügige Abwicklung und schnelle, wind- und regendichte Schließung der Dachöffnungen sowie die zügige bauabschnittweise Belieferung an. Nur so ließen sich unnötige Ausfallzeiten verhindern und der enge Bauzeitenplan exakt einhalten.

Die Montage der Lichtbänder erfolgte baufeldweise, jeweils nach Baufortschritt der Dachdecker und in enger Abstimmung mit den Gewerken Trapezverlegung und Dacheindeckung. In der Regel waren bis zu 10 bis 12 Monteure auf der Baustelle. Montagebeginn war am 22. Juni 2009 und die Inbetriebnahme konnte bereits gut einen Monat später am 5. August 2009 erfolgen.

ESSMANN – zuverlässiger Partner für Architekten und Bauingenieure

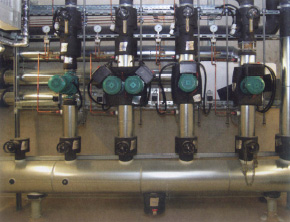

Für das Bauvorhaben Teckentrup wurden die Forderungen der Entrauchung nach den Vorgaben der Industriebaurichtlinie ausgeführt. Dementsprechend waren insgesamt 77 Rauch- und Wärmeabzugsklappen ausgeschrieben. Um auch die notwendigen Wärmeabzugsflächen sicherzustellen zu können, wurden aber insgesamt 99 RWA-Klappen benötigt. Selbstverständlich mussten die nach DIN vorgegeben Mindestabstände für diese 99 Klappen unbedingt eingehalten werden. Eine schwierige Planungsaufgabe, die an einigen Stellen eine veränderte Tragkonstruktionen, bzw. auch längere Lichtbänder notwendig machte.

Die Installation von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen unterliegt strengen Vorschriften und gesetzlichen Regelungen, die in den Normen und Landesbau-ordnungen festgelegt sind. Diese Faktoren müssen alle berücksichtigt und in Einklang gebracht werden. Deshalb empfiehlt es sich, bereits in der frühen Planungsphase die Fachleute für Brand- und Rauchschutz von ESSMANN mit ins Projektteam zu berufen. Sie haben sich auf Brand- und Rauchschutz spezialisiert und bieten ihren Marktpartnern bewährte und individuelle, ganzheitliche Lösungen für ein integriertes Brand- und Rauchschutzkonzept mit klar definierten Schutzzielen. Ihre Aufgabe ist es, in Abstimmung mit dem Bauherrn, den Planern und den genehmigenden Behörden das richtige Brandschutzkonzept für das Projekt zu ermitteln; ganz gleich ob es sich um einen Neubau, eine Gebäudeerweiterung oder eine Sanierungsmaßnahme handelt. Und natürlich bietet ESSMANN auch die spätere Wartung mit an.

Gutes Beispiel für strategisch wichtige Standortsicherung

Das für den Hallenneubau Teckentrup gemeinsam mit dem Bauherrn und dem Brandschutzsachverständigen, mit der Baubehörde und dem Planer erarbeitete Konzept überzeugte das zuständige Bauamt in Bitterfeld von der praktischen Lösung und führte letztendlich auch zur Erteilung der entscheidenden Baugenehmigung. Danach teilte man die gesamte Dachfläche (mit besonderer Definierung der Achsbereiche) in fünf verschiedene, miteinander gekoppelte Brandabschnitte ein. Alle Rauch- und Wärmeabzüge (RWA) werden mittels CO2 angesteuert und sind damit auch in Brandfall unabhängig von einer bauseitigen Energie-versorgung. Die Lüftungsfunktion erfolgt über 230 Volt-Motoren.

Mit den Investitionen hat Teckentrup die Weichen für eine positive Zukunft seiner Stammwerke gestellt. Die Produktionshalle ist inzwischen komplett fertig gestellt, mängelfrei abgenommen und entsprechend eingerichtet. Ein gutes Beispiel für strategische Standortsicherung – auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten – und für die Idee, mit effektiven Arbeitsabläufen und moderner Fertigungseinrichtung auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben und Arbeitsplätze zu sichern.

Im Nürnberger Messezentrum findet vom 15. bis 16. März 2011 erstmals die Fachmesse Feuertrutz statt, die sich als Informationsforum rund um Brandverhütung und -eindämmung versteht.

Im Nürnberger Messezentrum findet vom 15. bis 16. März 2011 erstmals die Fachmesse Feuertrutz statt, die sich als Informationsforum rund um Brandverhütung und -eindämmung versteht. Die Homepage des Fachverband Tageslicht und Rauchschutz e.V. (

Die Homepage des Fachverband Tageslicht und Rauchschutz e.V. (